暑期社会实践的大幕拉开,苏州科技大学环境科学与工程学院“菌临添虾”乡村振兴队踏上征程,奔赴江苏南通如东县,开展为期一周的实践活动。这支平均年龄二十岁的青年团队,深入养虾场实地调研,学习传统养殖技术,同时将实验室研发的部分亚硝化-厌氧氨氧化复合菌剂技术,应用于南美白对虾养殖场景,积极探索水产养殖污染治理的新路径,用实际行动响应国家乡村振兴战略的号召。

图1 队伍风采

实践调研发现,南通作为全国重要的南美白对虾产区,受市场需求增长影响,部分养殖户盲目扩大养殖规模,致使水体中大量营养物质被分解,产生了大量有机污染物和有害气体,严重威胁着水产虾类的健康生长。因此,解决水产养殖高密度化进程中的水质污染问题,成为当前的首要任务。

部分亚硝化-厌氧氨氧化(partial nitrification and anammox, PNA)是一种新型生物脱氮工艺,其核心机制包含两个连续阶段:第一阶段由氨氧化菌(AOB)介导,将进水氨氮(NH4+-N)中约54%的比例氧化为亚硝酸盐氮(NO2--N);第二阶段则由厌氧氨氧化菌(AnAOB)主导,在厌氧条件下同步消耗残留的NH4+-N与第一阶段生成的NO2--N,最终实现高效脱氮。

指导老师团队创新性地提出利用该技术实现“原位净化”的方案:通过向养殖塘投加复合菌剂,直接降解水体中的含氮污染物。相较于传统处理方式,该技术能够实现降本增效,且无需额外设备,尤其适合中小型养殖户推广使用。

图2 技术应用原理

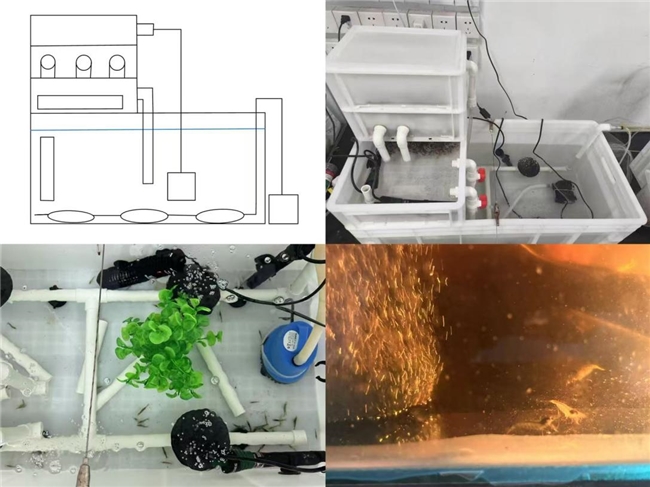

早在2025年3月,团队便在学校实验室搭建起微型养殖系统:用水箱模拟虾塘生态,让300尾南美白对虾苗在可控环境下生长。队员们轮流监测记录数据,发现投加复合菌剂后,水体氨氮和亚硝酸盐浓度显著降低,为田间应用奠定了坚实基础。四个月间,团队完成3组对照实验、每日水质检测及100组数据比对,充分验证了菌剂应用的可行性。

图3 模拟养殖过程

实践中,队员们穿着胶靴穿行于虾塘间,细致调研养殖特点。走访如东县养殖场后,团队梳理出三大痛点:30%的日换水率推高养殖成本、抗生素滥用导致存活率降低、氨氮污染威胁水域生态。“过去只会拼命换水、下猛药,塘底泛着毒沫却毫无办法。”一位从业二十年的养殖户道出了行业的普遍困境。

面对虾农们对新技术应用效果的关切,队员们不仅详细讲解复合菌群协同作用、分解有害污染物的科学机理,更现场展示了学校模拟养殖的实验数据。清晰的图表对比显示,投加复合菌剂的水体关键污染指标显著优于未处理组,效果直观可见。其可行性与显著的经济、生态效益引发了在场养殖户的热烈讨论和浓厚兴趣,大家纷纷就具体操作细节咨询并提出宝贵意见。

图4 实践调研记录

虾塘边的骄阳在队员们皮肤上烙下深色印记,更在心底刻下对“三农”的深刻认知。记录下老渔民“清水养壳、浑水养肉”的投饵口诀后,这些乡土智慧颠覆了课本里的理论框架。团队未曾想到,仅仅0.1mg/L的亚硝酸盐氮波动,竟关乎虾农半年的收成,这更凸显了精准调控的重要性。养殖户凌晨巡塘的身影、暴雨中抢修增氧机磨破的掌心,让冰冷的数据承载了温度。这些收获正悄然转化为科研的新动能。

图5 农户现场检查虾健康状况

返程的行囊中,团队精心保存着污水样本,相机里存满了虾塘的影像资料。指导教师强调:“把论文写在大地上,才是环境学科的价值所在。只有技术落地,才能实现生态与经济的双赢。”塘边七月的骄阳,终将淬炼出更接地气的解决方案。

这堂行走的思政课,正以科技创新之笔,描绘着乡村振兴的新图景。

(图/“菌临添虾”乡村振兴队)

推荐阅读:

锐雅(中国)出席202

锐雅(中国)出席202